当ブログをご覧頂きありがとうございます。

かいぱです。

本記事は「QC(品質管理)検定 2級」の合格体験記です。

2019年10月1日に取得しました。

本資格の出題範囲を学習することで、製造業であれば必須の「品質管理」「改善の手法」「基本統計」「組織運営」などの知識を幅広く、かつ一定の深度で習得することができます。

よって社会人キャリア序盤での取得を強くオススメします。

また得た知識は「環境計量士」「機械保全技能士」「情報処理技術者試験」の突破に大変役立ちました。

これらの資格取得を目指す方にもとってもおすすめです。

目次

まえがき

管理職になると責任は増すものの、思ったほど給料が増えない。なんてのはよくある話。

現実、収入面では給料が大幅に増えるかと思いつつ、残業がつかなくなることで何なら給料が減るケースも珍しくありません。

業務の面では、これまで営業や製造や研究現場の最前線で活躍されてきた方々ほど、突如課されるマネジメント業務に頭を悩ませることが多いのではないでしょうか。

方針管理、人材管理、予算管理など、守備範囲が一気に広がります。

夜間も休日も仕事が気になり満足に気が休まらないなんてことも多々ありますよね。

(決して筆者の話ではないこともない)

資格の概要

品質管理検定は、品質管理に関する知識をどの程度持っているかを客観的に評価する試験です。

| 資格名 | 品質管理(QC)検定 2級 |

| 資格分類1 | 民間資格 |

| 資格分類2 | 制限なし |

| 体感難易度 | ☆☆☆★★ |

日本規格協会HPによると2級の対象は、

『QC七つ道具などを使って品質に関わる問題を解決することを自らできることが求められる方々、小集団活動などでリーダー的な役割を担っており、改善活動をリードしている方々』

とあります。

なお製造オペレーターの方でQC2級を持っている方が組織にいると、非常に心強く感じると思われます。

受験資格

本資格試験には受験資格はありません。

また2級と3級同時受験のような併願も可能です。

試験科目・問題数・試験時間

試験は大問16問で構成され、

①品質管理の手法分野(主に計算問題)

②品質管理の実践分野(主に文章問題)

の内容となっています。

配布される問題冊子に上記①②が含まれています。

合わせて90分ですべて解き終える必要があります。

| 試験科目 | 問題数 | 試験時間 |

|---|---|---|

| ①品質管理の手法分野 ②品質管理の実践分野 | 計100問前後 | 10:30~12:00( 90分) |

科目免除

本試験には科目免除はありません。

※1級のみ、マークシート試験合格によって準1級を取得することができ、以降論述試験のみとなります。

解答形式

マークシート形式(2~4級)

合格基準

正答率が各分野で概ね50%以上、かつ全体で70%以上

この70%ってヤツが鬼門。

合格率

34.88%(2025年3月試験)

試験機関(主催団体)

本試験の詳細や申込は、

まで。

試験手数料・受験方式

| 個人申込 | 受験方式 | |

|---|---|---|

| 1級 | 11,880円 | 筆記 |

| 1級 (一次試験免除) | 9,460円 | 筆記 |

| 2級 | 7,150円 | 筆記 |

| 3級 | 5,830円 | CBT |

| 4級 | 4,400円 | CBT |

試験地

<通年開催>

北海道(札幌)、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県 埼玉県 千葉県

東京23区 神奈川県 富山県 長野県 静岡市 豊橋市 西三河 名古屋市

三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 岡山県 広島県 徳島県 福岡県

<9月のみ開催>

青森県 新潟県 石川県 香川県 鹿児島県

<3月のみ開催>

福井県 山梨県 岐阜県 浜松市 奈良県 島根県 山口県 佐賀県 熊本県 大分県 沖縄県

資格取得の動機

筆者がQC検定を受験した動機は、品質管理に触りつつマネジメントについて体系的に学ぶことでした。

QC検定の学習を通じて、組織管理・課題管理について広く学ぶことができましたし、基本統計を学べたのは非常にためになりました。

勉強時間

勉強時間は約40時間程。

勉強を開始したのは、試験の約2ヶ月前。

平日の仕事前(1~2時間)と昼休み(30分)を利用しました。

が、だいぶ中だるみしてしまった。

おすすめ勉強方法

とにかく、過去問周回です。

<学習の順序>

1.2周ほどテキストの通読。

2.過去問(下部に掲載)を5周。解説で分からなければ参考書へ戻る。

3.さらに過去問を周回。

10週を超えるころには、合格レベルに到達します。

筆者は計12周ほど回しました。

<学習のコツ>

1.徹底して過去問周回を!

合格基準「全体正答率70%」はかなりしんどいです。

合格基準は60%と70%の間に大きな壁があるように思います。

難関資格であっても意外と60%を超えたりする一方で、問題の難易度が低い試験でも基準が70%だと難易度が一気に上がる印象です。

日商簿記検定なども合格基準が7割ですね。

筆者は過去に会社同僚にQC検定 3級の勉強を教えていた際、ある程度勉強した後に本番形式で問題を解いてもらうと、しばらくの間正答率が60%代のまま伸び悩んだ時期がありました。

同僚曰く、選択肢を絞り込んだ「最後の2択で迷ってしまう」と言っていました。

ぼんやりと理解しているレベル/ちゃんと理解できているレベルの境目が60%/70%なのかもしれません。

結局ですが過去問周回することで細部の理解が進み、正答率も上がりますので頑張って周回しましょう!

2.解ける問題はやらない!

問題が解けるとテンションがあがるもので、簡単あるいは十分理解できている問題を何度も解いたりしがち。

一方で分からない・苦手な問題は気が進まない。そりゃそうですね。

でも分からない問題だからこそ理解しないと点数は上がりません。

ここでは自分を縛るために、解説を見ないで3回連続で解けた問題は、それ以上取り組んで時間を費やさないようにマーキングをしておくとよいでしょう。

~筆者のケース~

筆者が特に時間をかけたのは、前半の「手法分野」の内、基本統計や確率。

数学があまり得意でない筆者は中学・高校の数学を思い出しつつ演習を繰り返しました。

ちなみに筆者が受験した回においてはマイナーな「品質工学」「タグチメソッド」が出題されました。

合格を目指すだけなら無視しても良いと思います。

覚える分量は少ないので余裕があればって感じですかね。

後半の「実践分野」は社会になってからのキャリアで難易度が変わると思われます。

特に管理職の方は日常業務で耳にする方針展開、品質保証体系、PDCA・SDCAなどの用語がそのまま試験に出ます。

各々の単語をふんわりと覚えている方は、この検定の学習を通じて知識を正しく整理できるのではないでしょうか。

参考書・過去問

1.参考書

【新レベル表対応版】QC検定受検テキスト2級

2.過去問

過去問題で学ぶQC検定2級

過年度版の活用も有効ですが、出題範囲の変更があった場合は要注意です。

受検当日

受検当日は9時まで近所のマクドナルドで最終調整(間違えやすい問題の再確認)をし、自家用車で会場である立教大学新座キャンパスに向かいました。

大学近くの有料駐車場に止め会場へ。

入室後、開始時間までは自分で作った問題でCpkや検定を演習していました。

試験が始まると、ほとんど過去問通りのため、順調に問題を処理していきます。

およそ100問で構成されるQC検定ですが、この日は9割ほど解いたあたりでとんでもねぇ腹痛。

オゥフ、油断するとヤバイ。

退室可能時間まで10分ほど残し全問回答完了。あとは時間まで自分との闘い。

試験官『退室可能時間となりました。回答が済んだ方は静かに手を挙げ・・・・』

筆者『(心の中で)ハイっ!』

ガサガサ(荷を片付ける)、スタスタスタ(教室外へ)、カチャ(退室)、ダダダ、バタン、カチャ。

フゥ~。

間に合いました。・・・帰ろう。

まぁマークミスでもない限り合格でしょう。

~受験時のTips~

試験が始まったら、後半(問9~)の「実践分野」から解き始めることを推奨します。

理由は、前半の「手法分野」は計算が主で時間がとられるため、気づいたら後半を解く時間が無くなった、なんてことが起こり得るためです。

また「実践分野」は単語を知らなくても日本語の文脈で解ける問題もあり、時間切れは非常にもったいないのです。

結果発表

合格発表日は試験機関のHPで公開されてますし、確か会場でも案内があったと思います。

同日の10:00にHPに掲示されますが、ネットが重くなります。

自分の番号は・・・、あ、あった(写真どっか行った;)。

ちなみに試験時の解答用紙に、成績上位者の場合にウェブサイトに個人名をアップしてよいかのマーク欄があります。

ちゃっかり筆者もマークしてました。

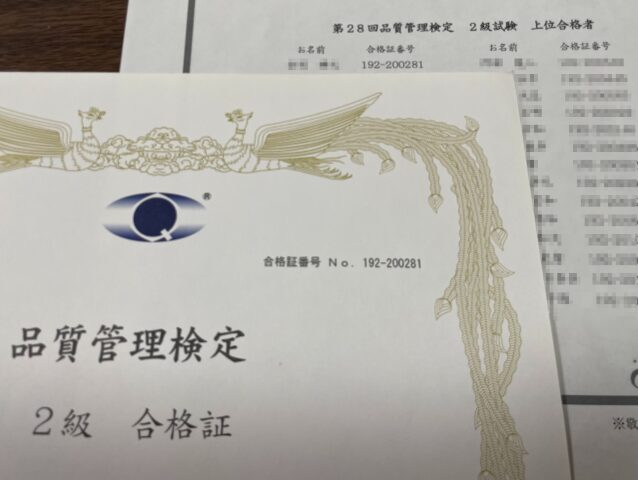

すると、試験機関HPの「1~2級成績上位合格者の公表」ページに氏名と受験番号が掲載されてました!

数日たって郵送されてきた合格証とHPの印刷物↓

(ただの自慢です。すいません。)

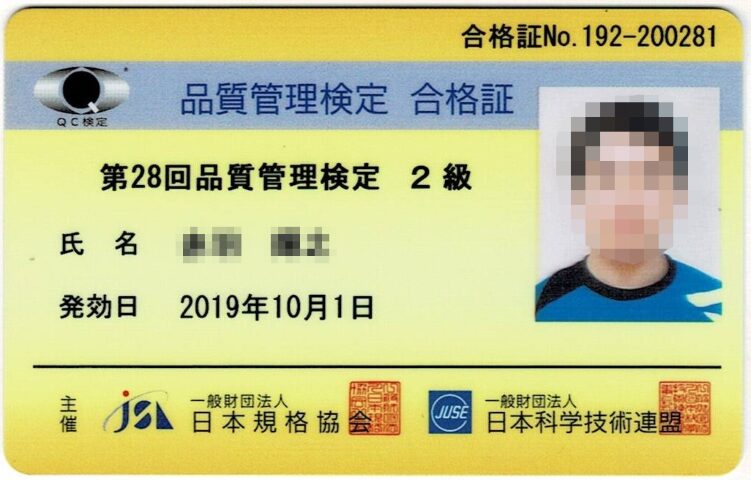

こちらはプラスチック製認定カード。

(その服は無いだろう。)

合格後に有償で発行してもらえます。

2,200円(税込)と安くは無いので、会社指示でもない限りは発行することはなさそうです。

筆者は資格カード収集がライフワークなので、迷わず発行しました。

合格後の一定期間のみ発行可能なので、欲しい方は注意が必要です。

あとがき

これにて、当時勤めていた会社で初めてのQC検定2級合格者となったのでした。

以降、改善会議等での発言力が増したり、人材育成の基盤を作るのに役に立ったのを覚えています。

筆者はよく『共通言語化』ということを考えます。

自分にとって当たり前のことでも他人にとって初耳というのはよくあること。

ましてや組織が異なればなおのこと。

製造業において『品質管理』は必須だと思いますが、知らない人・興味のない人にとっては“どうでもいい話”となります。

そこで当時、自身の所属部門の『品質管理の共通言語化』を目的に、人財育成基準に『品質管理検定3級に合格すること』を明記しました。

もちろん教育予算も確保。

上から下から相当の反発がありましたが、分数や確率の計算も分からず、QC・新QC七つ道具も全く知らなかった仲間たちが成長し、休憩室で改善に関する雑談をしているのを見たときは感慨深いものがありました。

今は製造職を離れていますが、QC7つ道具や有意差検定の知識は役に立っています。

この後、調子に乗ってQC検定1級を受験しましたが、サクッと学科で足切りされています。

~~~~~~~~~~~~~~

以上、『品質管理(QC)検定2級』の合格体験記でした。

最後までお読みいただきありがとうございました~♪

~~~~~~~~~~~~~~

コメント