当ブログをご覧頂きありがとうございます。

かいぱです。

本記事は『技術士 第一次試験(環境部門)』の合格体験記です。

2024年2月に合格しました。

目次

資格の概要

技術士(ぎじゅつし)は、日本の国家資格であり、科学技術分野における高度な専門知識と応用能力を持つエンジニアに与えられる称号です。

この資格を取得することで、計画、研究、設計、分析、試験、評価などの業務を指導する能力が国に認められます。

技術士になるには、一次試験と二次試験に合格し、登録する必要があります。

一次試験は基礎・適性・専門科目の筆記試験で、二次試験では筆記試験と口頭試験が行われます。

また、実務経験も必要で、修習技術者として4年から7年の経験を積むことが求められます。

ちなみに一次試験合格後、所定の手続きを踏むことで技術士補を名乗ることができるようになります。

| 資格名 | 技術士 第一次試験(環境部門) |

| 資格分類1 | 国家資格 |

| 資格分類2 | 名称独占資格 |

| 体感難易度 | ☆☆★★★ |

技術士は専門科目ごとに以下の20の部門があります。

- 機械部門

- 船舶・海洋部門

- 航空・宇宙部門

- 電気電子部門

- 化学部門

- 繊維部門

- 金属部門

- 資源工学部門

- 建設部門

- 上下水道部門

- 衛生工学部門

- 農業部門

- 森林部門

- 水産部門

- 経営工学部門

- 情報工学部門

- 応用理学部門

- 生物工学部門

- 環境部門

- 原子力・放射線部門

一次試験の段階で部門を選択して受験しますが、一次の部門と二次の部門が異なっていても問題ありません。

筆者は環境計量士 濃度関係・公害防止管理者・エネルギー管理士の知識を活かすため、環境部門を受験しました。

受験資格

年齢、学歴、業務経歴などによる制限はなく、誰でも受験可能です。

試験科目・問題数・試験時間

試験は科目の逆順で行われます↓

朝イチの専門科目が鬼門なので、AMで帰る人もチラホラ。

| 試験科目 | 問題数 | 試験時間 | 備考 |

|---|---|---|---|

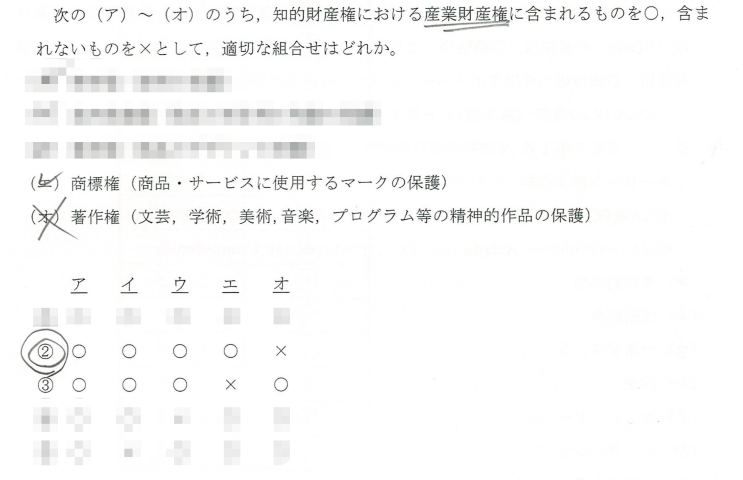

| Ⅰ.基礎科目 | 15 | 15:00~16:00 (1時間) | 1~5群※の全ての問題群から それぞれ3問題を選択し解答 |

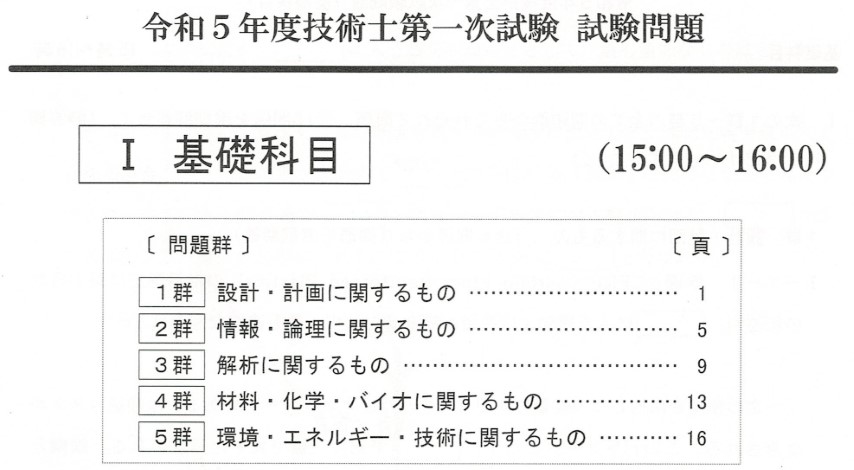

| Ⅱ.適性科目 | 15 | 13:30~14:30 (1時間) | 全問解答 |

| Ⅲ.専門科目 | 25 | 10:30~12:30 (2時間) | 35題から25題を選択して解答 |

※基礎科目の問題群

1群:設計・計画に関するもの

2群:情報・論理に関するもの

3群:解析に関するもの

4群:材料・化学・バイオに関するもの

5群:環境・エネルギー・技術に関するもの

科目免除

特定の資格保有者や旧制度での技術士二次試験合格者は、一部科目が免除される場合があります。

解答形式

「五肢択一(5択)」をマークシートにて解答します。

運も大事です。

合格基準

合格基準は、「3つの試験科目でそれぞれ正解率50%以上」です。

日商簿記検定やQC検定の合格基準が70%以上であるのと比較すると緩いようにも感じますが、問題の難易度は決して緩くありません^^;

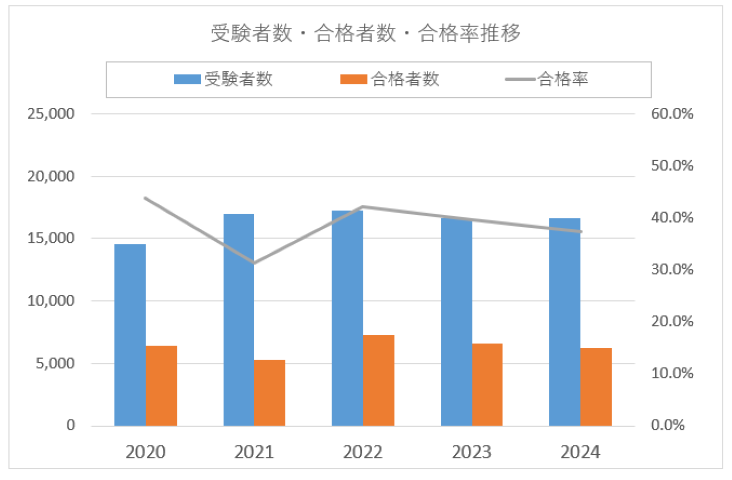

合格率

一次試験(全部門合計)の合格率は30~50%を推移しています↓

試験機関

本試験の詳細や申込は、

まで。(なお回し者ではない)

試験手数料

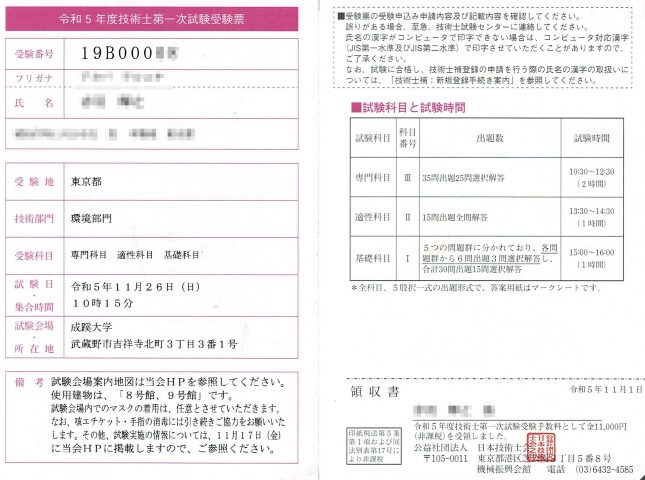

- 11,000円(非課税)

試験地

- 全国主要都市

資格取得の動機

工業系資格の最難関(と勝手に思っている)を目指してみる。

なお実務経験が乏しく、二次試験の受験資格はない模様。

勉強時間

筆者の場合は、下記表の通り計60時間+αでした。

情報源によっては300時間や500時間といった記載も見られます。

| 試験科目 | 勉強時間 | 備考 |

|---|---|---|

| Ⅰ.基礎科目 | 20 | 下記に掲載の問題集を2周。 |

| Ⅱ.適性科目 | 3 | 当日の朝、吉祥寺のドトールで読んだのみ。 |

| Ⅲ.専門科目 | 40 | 下記に掲載のテキストを読んだり解いたり。 正直、他の勉強方法が思いつかなかった。 |

技術士一次試験の勉強時間は、事前知識の有無に大きく左右されるものと思います。

参考書

基礎科目・適性科目への対策はコチラの参考書をチョイスしました。

専門科目(環境部門)はコチラの参考書を使用しました。

勉強方法

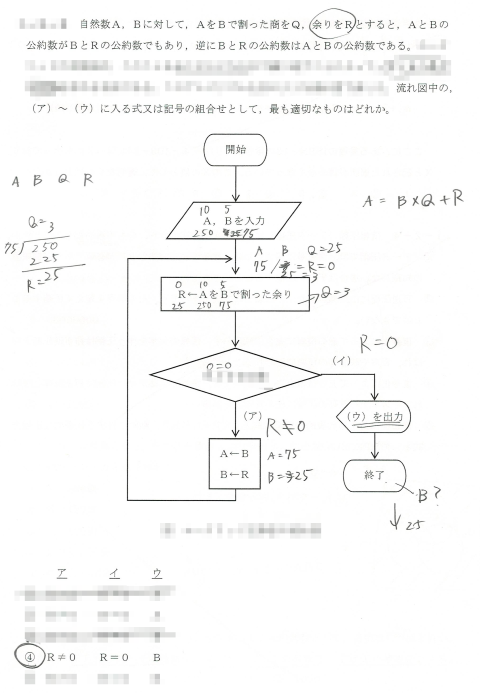

基礎科目

上記参考書(過去問)の周回で良いと思います。

苦手な問題をさけつつ、正解率50%以上を目指します。

本科目は理学系統の基礎問題の集合体であることから、他資格と関連のある問題も多く出題されます。

筆者が有効だと感じた他資格を列挙しときます。

(落ちた試験も含む)

1群:設計・計画に関するもの

機械工学・材料工学・信頼性工学・統計

参考資格:QC検定(2級以上)、高圧ガス(機械)、機械保全技能士

2群:情報・論理に関するもの

情報セキュリティ・アルゴリズム・論理演算・集合

参考資格:情報処理技術者試験(基本情報以上)

3群:解析に関するもの

行列・力学・運動工学・合成抵抗

参考資格:高圧ガス(機械)、二種電工

4群:材料・化学・バイオに関するもの

原子の基礎・コロイド・結晶・相転移・腐食・タンパク質

参考資格:環境計量士(濃度)、放射線取扱主任者(落ちてるが・・・)、高圧ガス(機械)

5群:環境・エネルギー・技術に関するもの

生物多様性・大気汚染・エネルギー情勢・気体の状態方程式・安全関係法令・発明の歴史

参考資格:環境計量士(濃度)、公害防止管理者、エネ管

高圧ガス(機械)ありがとう。

改めて見返してみると、どうやらちゃんと難しい試験の様だ^^;

適性科目

一般常識的な内容なので、上記過去問を数周でOK。

専門科目

本科目が鬼門です。

環境法令、環境汚染、エネルギー情勢、化学分析、生物多様性等について、かなり高難度の問題ばかり出題されます。

筆者は以下に記載の資格取得時の知識を思い出すことで乗り切りました。

<資格群>

・公害防止管理者:公害総論、大気概論、水質概論

・エネ管:必須基礎Ⅰ(法規・エネルギー情勢)

・環境計量士(濃度):環化・環濃

この他、生物多様性に関しては先に紹介した参考書でカバーし、悪臭防止法・土壌汚染対策法・騒音レベル・廃掃法はあきらめて捨てました^^;

里地里山。

試験当日

試験日:2023年11月26日(日)

受験票:あらかじめハガキが届きますので持参しましょう。

試験会場:成蹊大学

(駅から遠い;)

吉祥寺駅までは電車で1時間程。

適性科目を勉強していなかったので、電車の中で必死に勉強です(オイ)。

朝7時に吉祥寺駅に到着し、駅北側の富士そばで「ミニ海老天丼セット」をキメた後、開店と同時にドトールへ。

ここでも適性科目を詰めに詰める。

10時前には店を後にし、試験会場の成蹊大学へ。

(Shinzo Abe style)

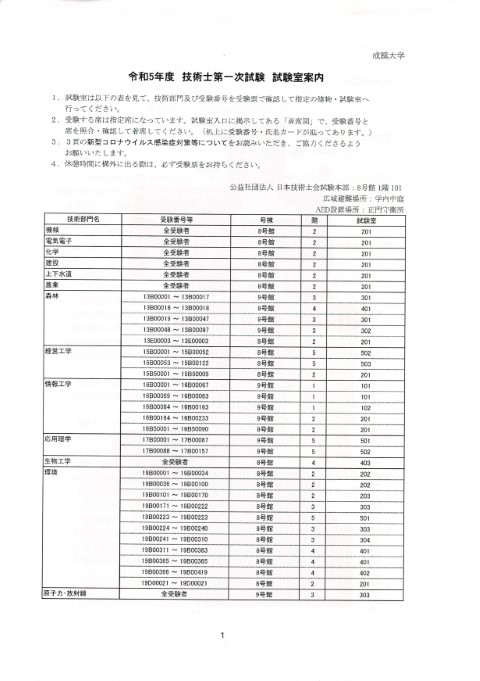

試験が行われるのが複数棟あるらしく、建物の入り口前でスタッフの方が誘導+試験室案内を配布していました。

(試験室案内)

-小.jpg)

(筆者は8号館へ)

自席へ向かうと受験番号シールと共に解答用のマークシートが既に配布されていました。

これまでの試験で解答用紙は試験前の説明時に配布されることが多かったため、珍しい事例かと思います。

以降は10:30から昼を挟み16:00まで計3科目と格闘です。

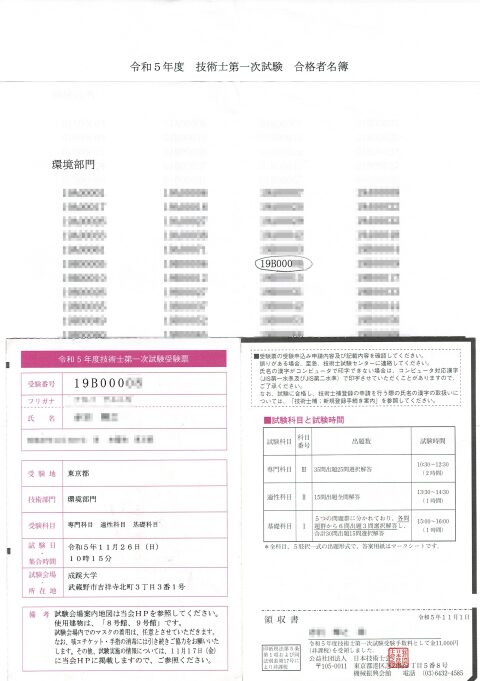

専門科目

最も手ごわかったが50%の壁は超えれそう。

ごっつぁん。

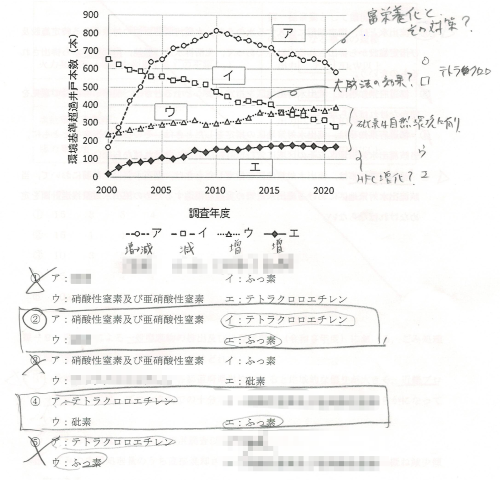

答案記録の例。

大気関係公害防止管理者で必見のチャートです。

かろうじて2択を正解。

適性科目

朝からこの科目に全振り。

楽勝。

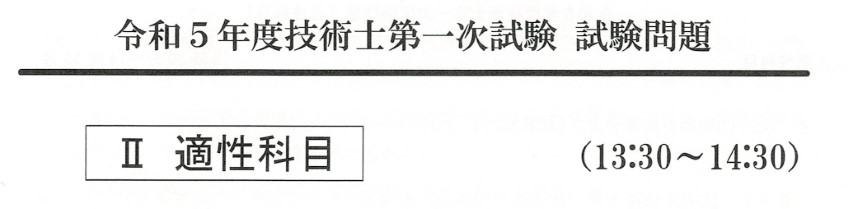

答案記録の例。

知財検定受けといて良かった。

基礎科目

これまでの色んな資格勉強の集大成(でもないか)。

解ける問題ばかりをチョイスし楽勝。

答案記録の例。

基本情報で舐めた苦汁は無駄ではなかった。

全然分からない問題もありましたが、マークミスを除けば合格基準は超えたでしょう。

一安心して帰路につきました。

なお本試験は問題用紙を持ち帰り可能なので、しっかり解答を記録し、自己採点の準備は万端です。

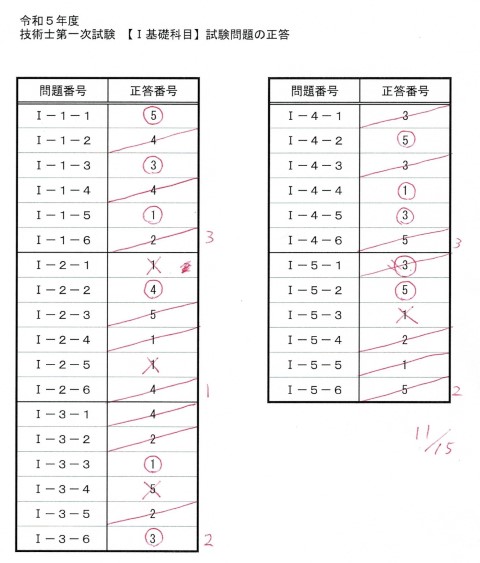

自己採点

試験の翌日(月曜日)には公益社団法人 日本技術士会HPに択一問題の解答が掲示されるので自己採点しました。

結果はコチラ↓

基礎科目11/15(73%)

適性科目11/15(73%)

専門科目17/25(68%)

ヨシ。

スコアは問題ナシのため、あとはマークミスが無いことを願うばかり。

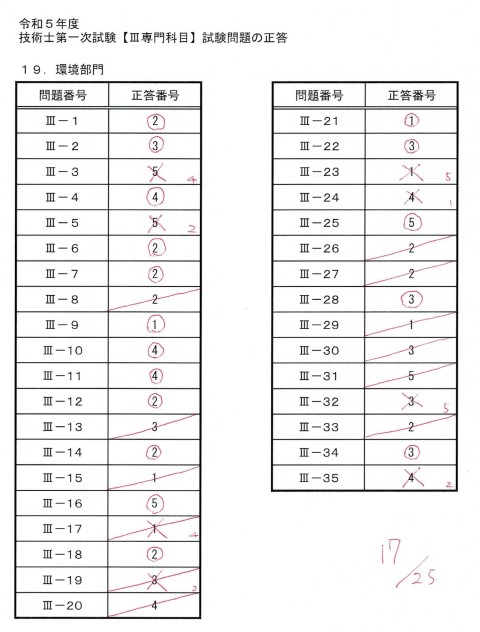

試験結果

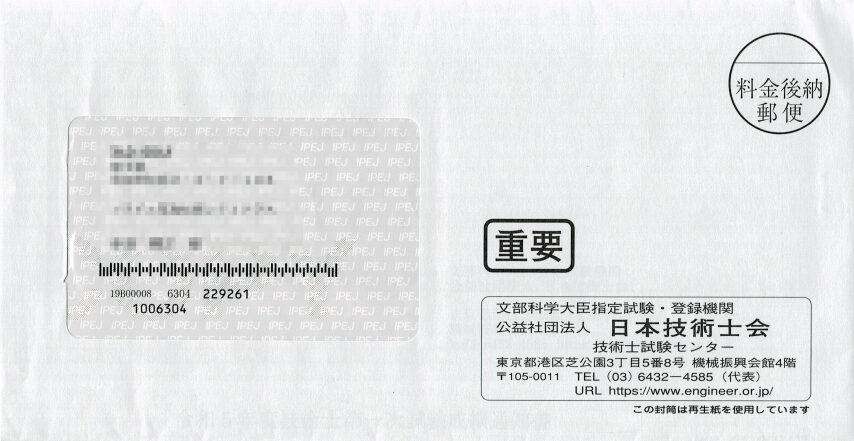

受験した翌年2月に官報への公告と同時に、公益社団法人 日本技術士会HP上に合格者の番号が公表されます。

官報、買ってねーや。

(合否確認)

合格 ヨシ!!

翌日~翌々日には試験結果の入った封筒が届くであります。

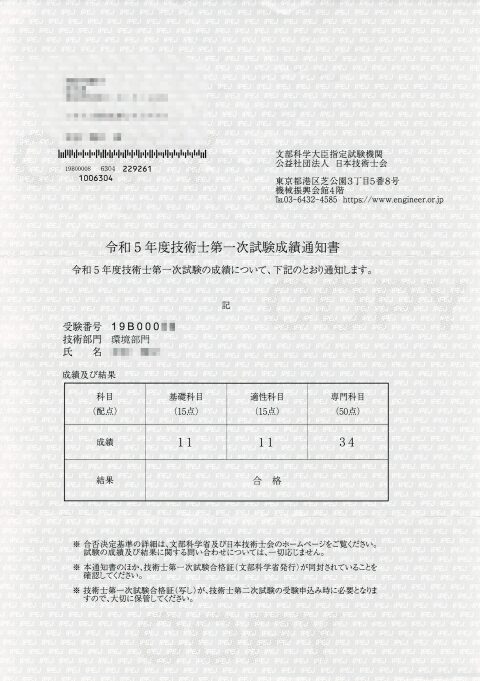

内容物は成績通知書と

(成績通知書、自己採点通り)

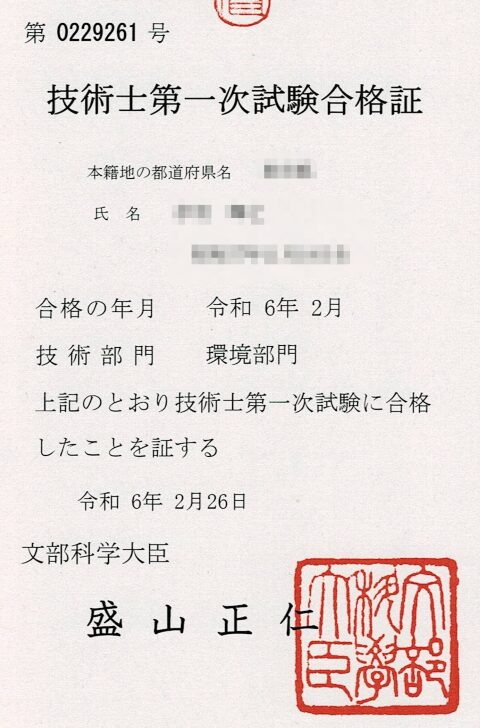

第一次試験合格証が入ってました。

(合格証:ハガキサイズ)

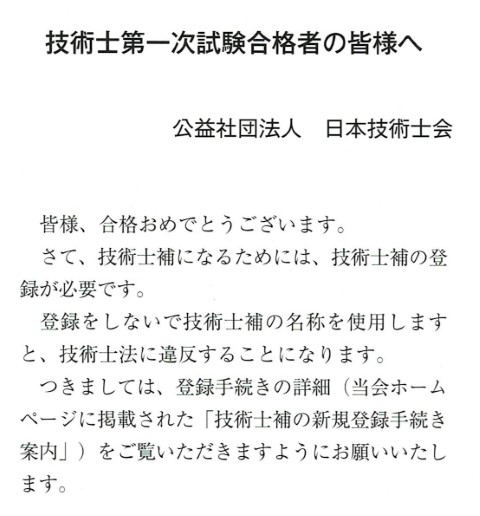

後コレ↓

使う予定ないし、今のところは登録はしなくていいかな。

合格後

次は二次試験を目指します。

と言いたいところですが、受験資格である実務経験が不足しております。

まずはそちらを確保すべくキャリアの修正が必要であります。

~~~~~~~~~~~~~~~~

以上、

『技術士 第一次試験(環境部門)』

の合格体験記でした。

お読みいただきありがとうございました♪

~~~~~~~~~~~~~~~~

コメント