当ブログをご覧頂きありがとうございます。

かいぱです。

本記事は『労働安全コンサルタント試験(機械)』の挑戦記です。

目次

資格の概要

労働安全コンサルタントは、企業の安全管理体制を診断・指導する国家資格です。

製造業・建設業などの現場で、労働災害の予防や安全対策の立案を担う専門家として、厚生労働省の認定(試験合格)を受けて活動します。

機械・電気・化学・土木・建築の各分野に精通し、法令・技術・現場対応力を兼ね備えた「安全のエキスパート」です。

試験区分と専門分野は以下のようになっています↓

| 区分 | 主な対象領域 | 受験者のバックグラウンド例 |

|---|---|---|

| 機械 | 機械設備の安全設計・保守 | 製造業技術者、機械保全担当など |

| 電気 | 電気設備の安全管理 | 電気主任技術者、電気工事士 |

| 化学 | 化学物質の危険性評価 | 化学技術者、化学物質管理者 |

| 土木 | 土木工事の安全対策 | 土木施工管理技士 |

| 建築 | 建築現場の安全管理 | 建築士、施工管理技士 |

筆者の場合、学生~社会人キャリア前半までは化学分野(特に有機・高分子)がメインでした。

が、キャリアの途中から製造設備の管理や新設備の導入に携わる機会が増え、また受験資格を得るため機械保全を学んだことによって機械分野へのアレルギーが無くなったため、機械分野での受験を目指すことにしました。

(“化学”の過去問を覗いたら、筆者の嫌いな微分・積分の問題があったことも理由)

機械分野の専門科目は、過去取得してきた資格の知識を活かせる部分も多く、

例えば

- 材料工学(高圧ガス)

- 熱・流体力学(エネルギー管理士)

- 機械のリスクアセスメント(セーフティサブアセッサー)

- 信頼性工学(自主保全士、機械保全技能士)

- 論理演算(情報処理技術者試験)

※()内は関連資格

等々。

油断を生じる原因になったとも言えます^^;

| 資格名 | 労働安全コンサルタント(機械) |

| 資格分類1 | 国家資格 |

| 資格分類2 | 名称独占資格 |

| 体感難易度 | ☆★★★★(不合格中) |

一度目の受験時の感想としては、法令がこれまでの試験と比較にならないほど広範囲かつ細部までの理解が求められるということ。

労働安全衛生法・施行令・施行規則まで出題され、衛生管理者試験や作業環境測定士試験とは別次元です。

過去問がそのまま出題されることもほとんどなく。

一方で、8年分の過去問を遡って勉強していますが、小問単位では繰り返し出題されている条文や事例もありそう。

何度も問題を解いて、慣れるしかない。

受験資格

本資格を受験するには受験資格が必要です。

※リンクから公益財団法人安全衛生技術試験協会のHPへ飛べます。

24パターンの受験資格が掲載されていますが、メジャーなのは「大学卒業+安全実務5年」、「高校卒業+安全実務10年」と思われます。

一方、製造業を例に挙げると、新卒入社後スグに安全関係の業務に従事するケースは多くなく、研究や製造、保全等の業務を数年経た後に安全部門に異動になるケースが想定されます。

よって上記ルートで受験資格を得られるのは30代以降ではないでしょうか。

試験会場においては、筆者を含めてオッサンばかりでした。

※FP試験と真逆

ちなみに筆者は、“14”番目の受験資格すなわち”(機械保全)1級技能士”資格を取得することにより受験可能となりました。

技能士の分野は下記の通り多岐にわたりますので、ご自身の職種に合わせて取得されるのが良いかと思います。

| No. | 分野 | No. | 分野 | No. | 分野 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 金属溶解 | 21 | 鉄工 | 41 | プリント配線板製造 |

| 2 | 鋳造 | 22 | 建築板金 | 42 | 機械木工 |

| 3 | 鍛造 | 23 | 工場板金 | 43 | 建築大工 |

| 4 | 金属熱処理 | 24 | アルミニウム陽極酸化処理 | 44 | ブロック建築 |

| 5 | 粉末冶金 | 25 | 溶射 | 45 | 鉄筋施工 |

| 6 | 機械加工 | 26 | 金属ばね製造 | 46 | 化学分析 |

| 7 | 非接触除去加工 | 27 | 仕上げ | 47 | 産業洗浄 |

| 8 | 金型製作 | 28 | 切削工具研削 | ||

| 9 | 金属プレス加工 | 29 | 機械検査 | ||

| 10 | 内燃機関組立て | 30 | 空気圧装置組立て | ||

| 11 | 建設機械整備 | 31 | 農業機械整備 | ||

| 12 | プラスチック成形 | 32 | 強化プラスチック成形 | ||

| 13 | とび | 33 | 左官 | ||

| 14 | 配管 | 34 | 型枠施工 | ||

| 15 | コンクリート圧送施工 | 35 | ウェルポイント施工 | ||

| 16 | 金属材料試験 | 36 | 半導体製品製造 | ||

| 17 | ダイカスト | 37 | シーケンス制御 | ||

| 18 | 機械保全 | 38 | 電気機器組立て | ||

| 19 | 電子回路接続 | 39 | 油圧装置調整 | ||

| 20 | 電子機器組立て | 40 | 産業車両整備 |

※さすがにパン製造や製麺技能士等は入っていない。

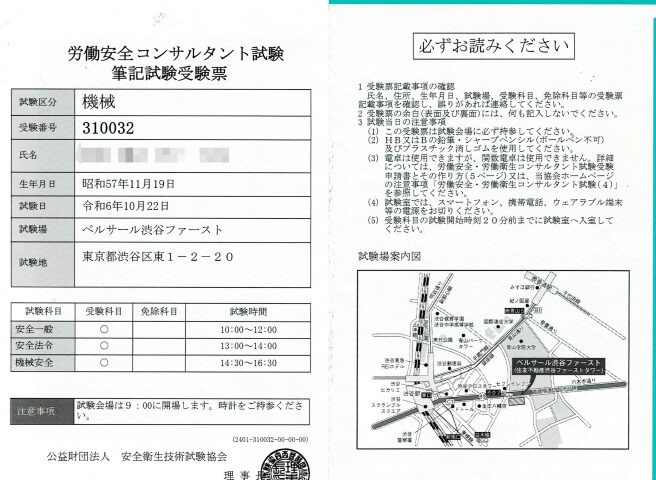

ちなみにコチラ↓が受験票。

(渋谷、それは“今”を生きる場所。)

試験科目・問題数・試験時間

問題は難問ばかりですが、時間に対して問題数は多くは無いと思います。

| 試験科目 | 問題数 | 試験時間 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 産業安全一般 | 30 | 10:00~12:00 (2時間) | 全問解答 |

| 産業安全関係法令 | 15 | 13:00~14:00 (1時間) | 全問解答 |

| 専門科目 (機械安全) (電気安全) (化学安全) (土木安全) (建築安全) | 大問4つ | 14:30~16:30 (2時間) | 大問1・2から一つ 大問3・4から一つ をそれぞれ選択 |

科目免除

特定の資格保有者は一部科目が免除される場合があります。

特に、1級セコカンを取得により専門科目が免除になる「土木」「建築」分野はリーズナブル。ええのう。

その他はより高難度の資格となるので、免除を目指すよりも専門科目を勉強してしまった方が早そう。

解答形式

筆記試験:択一式(マークシート)+記述式(論述)・計算

口述試験:面接形式での質疑応答

合格基準

筆記試験:総点数のおおむね60%以上。

ただし、1科目につき、その満点の40%未満のものがある場合は、不合格。

口述試験:4段階評価の上位2ランクで合格。

合格率

労働安全コンサルタント試験の最終合格率は右肩下がり。

近年は20%をやや下回るようです。

下は機械分野に絞ったグラフです。

合格率は全分野合計と比較して同等程度ですが、受験者数が順調に減少。

機械安全は儲からないのかもしれない。。。

試験機関

本試験の詳細や申込は、

公益財団法人 安全衛生技術試験協会(衛生管理者やボイラー技士とかと一緒)

まで。

試験手数料

受験料:筆記試験+口述試験で24,700円。

高い・・・。

試験地

- 筆記試験:全国主要都市(東京・大阪など)

- 口述試験:東京または大阪

資格取得の動機

今後のキャリアの軸を労働安全分野とするため。

報酬を得てコンサルできるのは魅力です。

ただし市場を見ると建築・土木分野がマス層なので、飯を食ってくためにはそっちの勉強も必要かも知れない。

勉強時間

情報源にもよりますが、初学者は300時間~500時間が必要そう。

筆者は100時間足らずで受験。

あまりに無謀。

参考書

産業安全一般

1.労働安全コンサルタント試験 傾向と対策 産業安全一般 第5版/安全衛生ラボ

- 4,500円

- 122ページ構成

- 主に過去問

2.労働安全コンサルタント試験 傾向と対策 産業安全一般(別冊)/安全衛生ラボ

- 136ページ構成

- 主に指針

3.労働安全コンサルタント試験のための「産業安全一般」/(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会

- 3,500円(税別)

- 336ページ構成

- 参考書部分と過去問部分で構成

- 基礎を身に着けるために、まずこの本から始めるべき

産業安全関係法令

1.労働安全コンサルタント試験 傾向と対策 産業安全関係法令 第6版/安全衛生ラボ

- 4,700円

- 204ページ構成

- 主に法令条文と過去問を掲載

- 所々で表にまとめられている→大変有用

専門科目(機械安全)

どこから手を付けたらよいか分からないので一先ず過去問をやることに。

・令和6年度版 解答と解説付 試験問題集/(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会

- 4,900円(税込)

- 523ページ構成

- 令和5年/令和4年の試験問題を収録

- 他の専門科目や衛生コンサルの問題が(今は)不要。

受験の様子

写真類はどこかへ行ってしまった・・・。

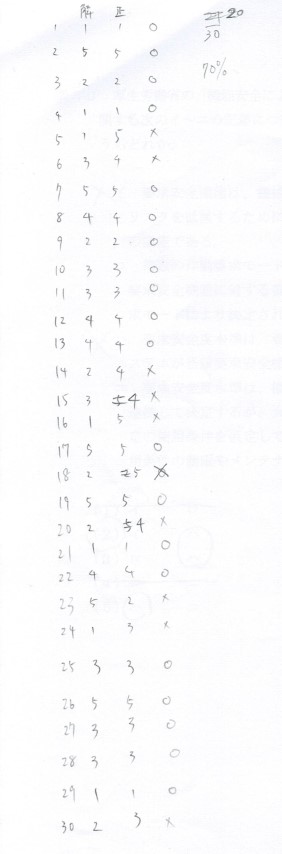

自己採点

産業安全一般 → ○ 66.7%(20/30)

(オホ~)

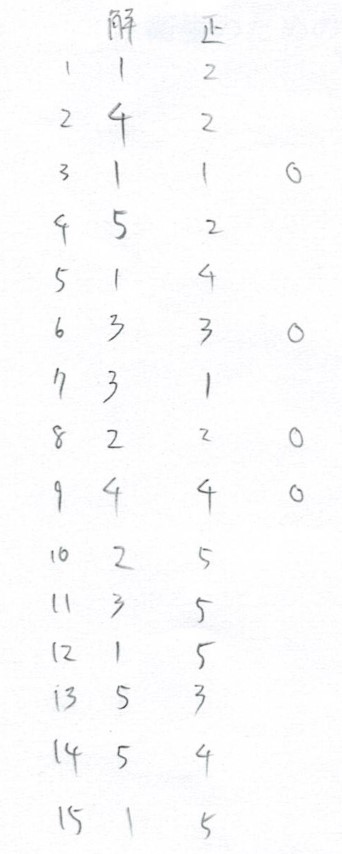

産業安全関係法令 → × 26.7%(4/15)

試合終了( ´Д`)

専門科目(機械安全) → △ 多分50%くらい

信頼性工学と論理演算の問題はほとんどクリアも、「焼入れ」の説明・機能問題が絶望。

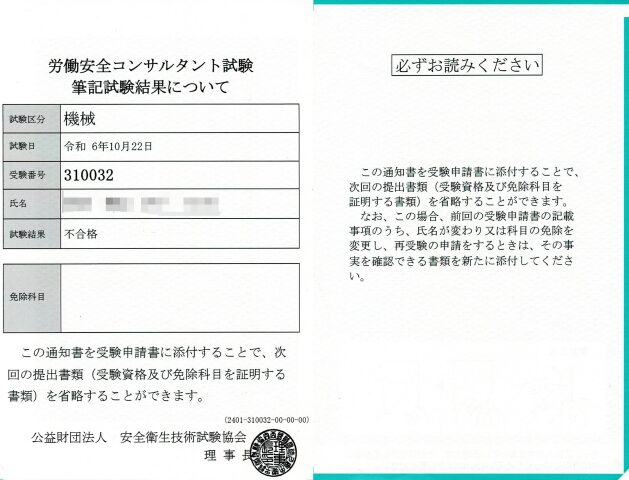

試験結果

不合格(筆記試験)

(味気ない)

「法令」 ⇒ 全然やり込み不足であることを痛感。

「専門科目」 ⇒ もっと幅広く問題をこなす必要有り。

試験後

2回目:2025年10月21日 の合格を目指すのでした↓

~~~~~~~~~~~~~~~~

お読みいただきありがとうございました♪

~~~~~~~~~~~~~~~~

コメント