当ブログをご覧頂きありがとうございます。

かいぱです。

本記事は

『第2種作業環境測定士 登録講習』

(第2種講習:共通科目)

の合格体験記です。

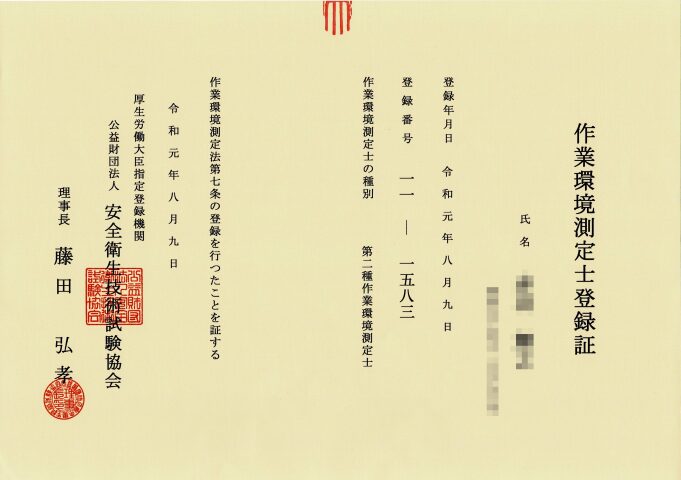

2019年8月9日に測定士登録しました。

目次

講習の概要

作業環境測定士になるには、国家試験に合格し、登録講習を修了する必要があります。

※参照:作業環境測定士資格取得の流れ

この登録講習ですが、高額な講習費用(約10万円)を要し、数日間の拘束を受けます。

受講のハードルが高い^^;

なお筆者の場合、講習費用は全額自腹。

狂気の沙汰である。

| 講習名 | 第2種作業環境測定士 登録講習 |

| 体感難易度 | ☆☆☆☆★(修了試験あり) |

| 受講資格 | 有り |

| 終了試験問題数 及び形式 | ○×や穴埋め記述 |

| 合格基準 | (7割以上の正答率と記憶) |

講習時期・会場・実施機関・講習費用

筆者調べでは、2025年4月現在の状況は以下です。

※誤りがありましたらこそっと教えてください。

| 開催地域 | 講習時期 | 講習会場 | 実施機関 | 講習費用 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 東京 | 通年 (6回/年) | 三田NNホール 〒108-0014 東京都港区芝4-1-23 (三田NNビル地下1階) | 公益社団法人 日本作業環境測定協会 | \89,100 | テキスト代別 |

| 大阪 | 通年 (6回/年) | 関西労働衛生技術センター 〒540-0028 大阪市中央区常盤町2-1-12 (関西労働衛生ビル) | 公益社団法人 大阪労働基準連合会 関西労働衛生技術センター | \99,000 | テキスト代別 (受講初日に販売) |

| 愛知 | 通年 (6回/年) | 大同分析リサーチ 労働衛生講習センター 〒457-0819 愛知県名古屋市南区滝春町9-11 | 株式会社大同分析リサーチ | \99,000 | テキスト代込 弁当・お茶代込! |

| 福岡 | 通年 (6回/年) | 西日本産業衛生会 〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田1-4-8 | 一般財団法人 西日本産業衛生会 | \99,000 | テキスト代別 |

(愛知だけおかしくないか?/備考欄)

講習スケジュール(課目・時間)

筆者が受講した東京でのスケジュールです。

他機関では多少異なるかもしれません。

悪しからず。

| 受講日 | 時 間 | 内容 |

|---|---|---|

| 1日目 | 9:20~ 9:30 | ・オリエンテーション |

| 〃 | 9:30~16:30 | ・労働衛生管理の実務 ・有害因子について (健康状態との関係) (侵入の形態) (有害物量の指標) ・作業環境管理の進め方 ・管理区分の決め方 |

| 2日目 | 9:00~17:00 | ・デザイン・サンプリングの実務 ・作業環境測定の目的 ・デザイン(座学・演習) |

| 3日目 | 9:00~15:00 | ・実習 |

| 〃 | 15:00~17:00 | ・修了試験(実技、筆記) |

※遅刻・早退は一発でアウツなのでご注意ください。

受講の動機

・作業環境測定士になるため

・労働衛生コンサルタント試験の受験資格を得るため

(作業環境測定士の実務経験必要)

事前準備

しっかり準備するやで。

実技基礎講習(Aコース)の受講

筆者は登録講習の前に実技基礎講習(Aコース)を受講しました。

コチラの講習は受講費用27,500円を支払い、1日かけて受講します。

内容は、サンプリング方法のおさらい、相対濃度計の操作、検知管の取り扱い等、実用的な内容でした。

それと関数電卓の使い方もサービスで教えていただきました。

何より本講習を修了することで、

登録講習の修了試験の内、実技が免除

されます。

心理的負担を軽減する意味においても、一考する価値アリです。

Aコース実習の概要)

・吸引空気量と流量校正

・気中サンプリング(いろんな捕集方法)

・検知管

・相対濃度計

_R010507-小.png)

(Aコース修了証)

当日の持ち物

遠方からの方も多くいらっしゃいます。

どうか忘れ物をなさいませんように。

一覧

| 持ち物 | 用途 | 備考 |

|---|---|---|

| 受講票 | 受講するため | – |

| 筆記用具 | 実習・修了試験 | 鉛筆 or シャープペンシル 消しゴム ボールペン(黒) |

| 関数電卓 | 各種計算用 | PG付電卓、スマホアプリは使用不可です ※本表下をご参照ください |

| テキスト(3冊) | 講義で使用 | ※本表下をご参照ください |

| 保護メガネ | ガラス(検知管)対策 | 任意 ※本表下をご参照ください |

テキスト

①J-86 作業環境測定のためのデザイン・サンプリングの実務―A・B測定編―(上)(2025・1・17 第2版)

1,650円

②J-87 作業環境測定のためのデザイン・サンプリングの実務―A・B測定編―(下)(2025・1・17 第3版)

990円

③J-96 作業環境測定のための労働衛生一般・労働衛生管理の実務 (2025・3・31)

1,760円

筆者が受講した時は現地での当日購入も可能でしたが、実施機関の受講案内(P7)には「会場での販売は行わないため、事前に購入すること」と書いてあります。

事前購入が無難かもしれません。

関数電卓

特に指定はありませんが、使い慣れたものを持っていきましょう。

おすすめの関数電卓はコチラです↓

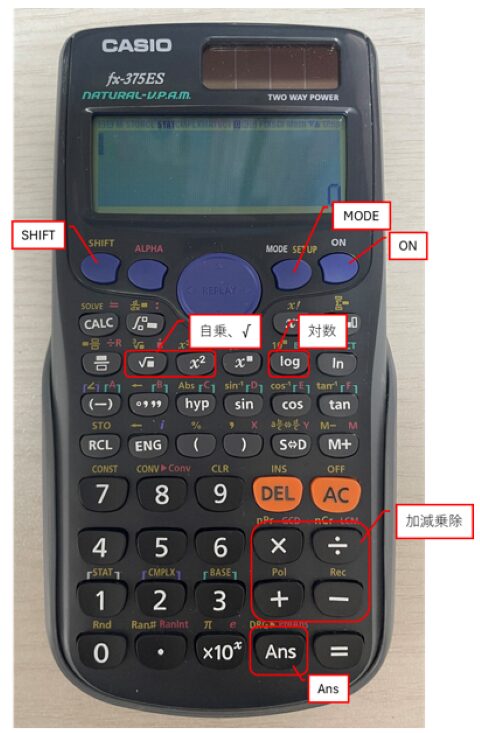

品名:fx-375ES A(CASIO)

使用方法については後述いたします。

保護メガネ

特に指定はありません。

コロナ禍以降はマスクと併用することが多く、曇ると厄介なので防曇加工のものを選びましょう。

品名:保護めがね ビジョンベルデ 両面防曇加工

関数電卓の操作確認

演習では、関数電卓を用いて幾何平均や幾何標準偏差を計算します。

操作に慣れていないと焦ることになります。

事前に確認しておきましょう。

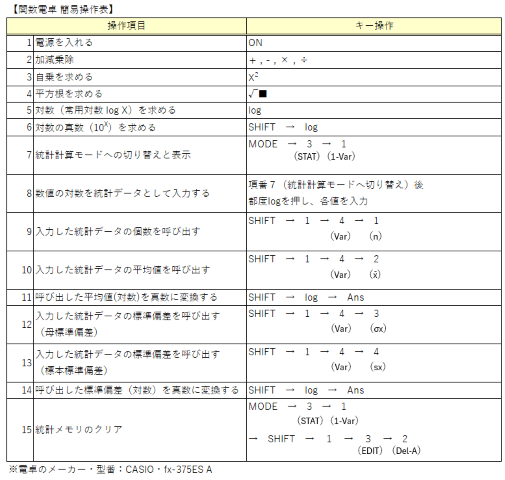

fx-375ESA(CASIO)の主な操作を表にまとめましたので、参考にしていただければ幸いです。

(メーカー取扱説明書リンクはコチラ)

ボタンの配置はコチラをご参照下さい。

関数電卓はメーカー・型番が変われば操作方法も異なります。

関数電卓のキー操作メモ用にフォームを掲載しますので、ご参考にしていただければ幸いです↓

なおDLフリーであります。

<関数電卓操作メモ>

受講当日

講習会場および周辺

3日間お世話になる講習会場は

『三田NNホール(三田NNビル地下1階)』。

三田駅から徒歩で1~2分ほど。

JR田町駅からも10分弱です。

余談ですが、「ラーメン二郎 三田本店」まで10分強でアクセス可能です。

が、周囲の受講者の迷惑となるため自粛が正解。

座学:労働衛生概論

試験勉強のおさらいの様な内容ですが、修了試験があるためちゃんと聞きましょう^^;

↓はただのメモ書きです。

特に深い意味はありません。

が、講習中は特に注意して聞くようにしましょう。

・労働衛生の三管理:作業環境管理、作業管理、健康管理

・作業環境因子と健康被害:酸欠18%未満、騒音による難聴、振動による白ろう指

・管理濃度:作業環境管理の良否を判断する際の管理区分を決定する指標。時間概念無し。

・有害物質の侵入形態:呼吸器(沈着率高は流体力学的粒径1~2μm)、消化器(手指付着物→喫煙食事とともに体内へ)、皮膚(水油易溶の物質は体内侵入量多い)

・標的臓器:最も早く臨界濃度に達する臓器

・蓄積:有機溶剤は中枢神経系に蓄積しやすい

・排泄速度↔生物学的半減期

・鉛:ヘモグロビンの合成阻害→貧血。

・δ(デルタ)-アミノレブリン酸:ヘムの合成阻害→貧血。

・量-影響関係と量-反応関係(S字曲線)

・ばく露限界:許容濃度(日本産業衛生学会)・TLV(ACGIH)

・生物学的モニタリング:有害物と代謝物の関係(トルエン・キシレン・ノルマルヘキサン)

・じん肺:繊維増殖性変化

・特化物:がん、皮膚炎、神経障害

・ベンゼン:頭痛、めまい、嘔吐、再生不良性貧血(白血病)

・有機溶剤:常温で液体、高揮発性、脂溶性(皮膚吸収)、有機則

・粒子状物質:ミスト(液体)、粉じん・ヒューム(固体)

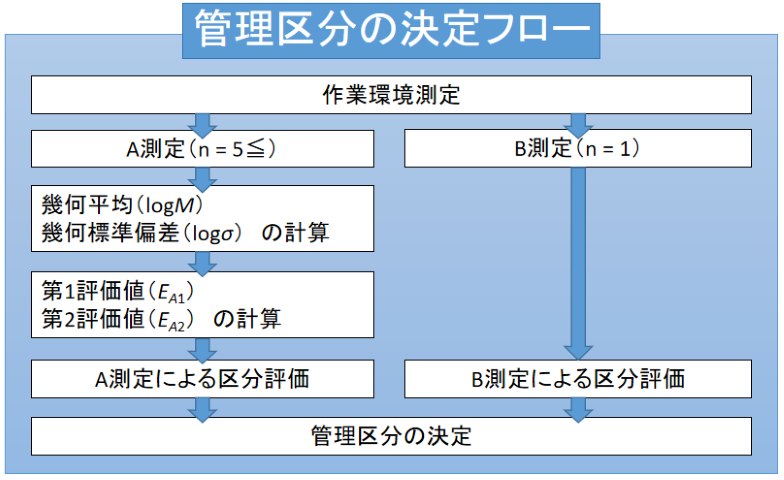

演習:作業環境管理区分の決定

作業環境測定は、↓のフローにしたがって管理区分を決定します。

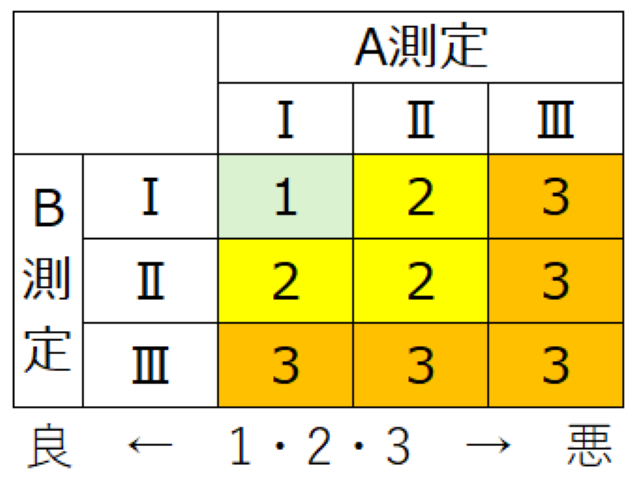

管理区分の決定は↓の表で行います。

(A・B測定結果の悪い方に従う)

演習:評価値の計算

前項フロー内の

「幾何平均」

「幾何標準偏差」

「評価値」

の計算式はコチラ↓

<1日測定時>

-小.png)

<2日測定時>

-小.png)

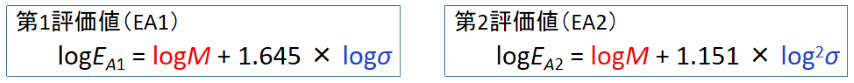

<評価値の計算(1日・2日共通)>

特に暗記する必要はありません。

代入関係のイメージを持てれば良き。

注意)

幾何標準偏差の計算は分母が「n-1(=自由度)」なので母標準偏差ではなく標本標準偏差を求めます。

関数電卓では σx ではなく sx を用います。

演習:問題イメージ

講習で取り組むことになる演習のイメージ問題を掲載します。

「全く同じ」というわけにはいきませんが、上記電卓の使用方法の確認と合わせて予習することで、当日は落ち着いて講習に臨めるかと思います。

※計算に誤りがありましたらこそっと教えてください

受講後

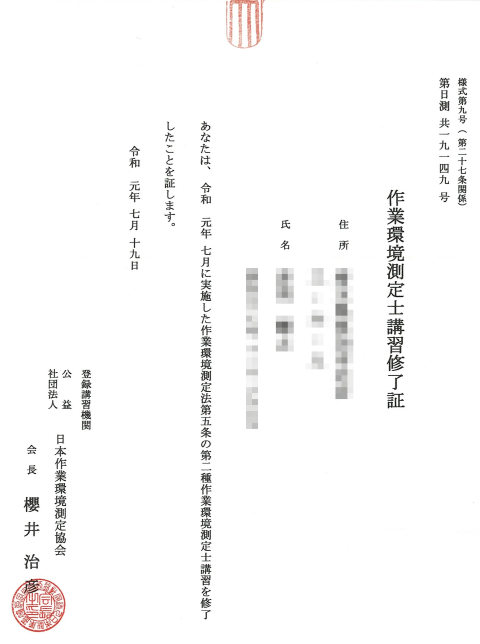

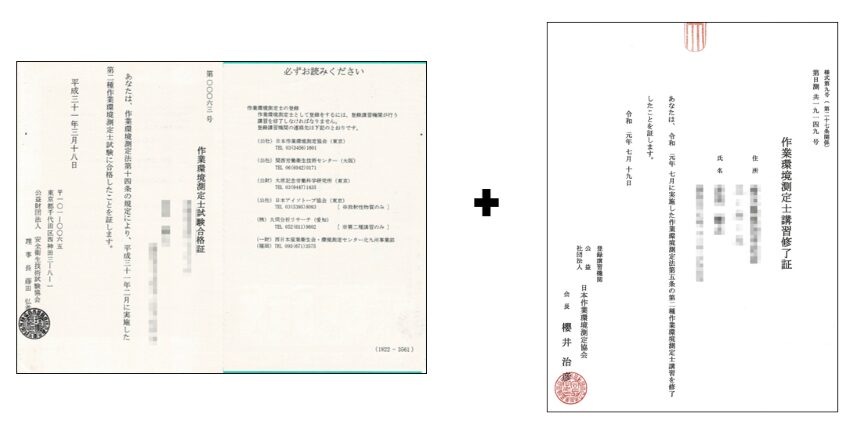

受講後しばらくすると講習修了証が送られてきます。

(ペライチ)

無事、合格(修了)にて ヨシッ!

これで仲魔(試験合格証・登録講習修了証)が揃ったので合体!

↓↓↓

(コンゴトモヨロシク)

これにて無事に(第二種)作業環境測定士になりました。

一種5科目は試験合格済みですが、

登録講習に1科目あたり79,200円(+テキスト代)かかります。

自腹ではちょっと手が出ないっす。

会社の補助に・・・、期待薄です^^;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上、

『第二種作業環境測定士 登録講習』

の合格体験記でした。

お読みいただきありがとうございました♪

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

コメント